Was kann die deutsche Politik tun, um sich für eine gerechte Ernährung und eine Bekämpfung des globalen Hungers einzusetzen? Die Gründe, warum Millionen Menschen weltweit hungrig zu Bett gehen müssen, sind vielfältig und komplex – daher gibt es auch keine einfachen politischen Antworten. Die deutsche Bundesregierung kann jedoch auf mehreren Ebenen Einfluss nehmen, um die globalen Ernährungssysteme Schritt für Schritt nachhaltiger und gerechter zu machen.

Kampagne „Nahrung ist ein Menschenrecht“

Die wichtigsten Politikfelder sind die Entwicklungszusammenarbeit, internationale Handelsabkommen, das Zusammenspiel von Klima- und Agrarpolitik sowie die Zusammenarbeit in multilateralen Organisationen wie den Vereinten Nationen und der EU. In diesem Artikel erklären wir, wie Deutschland sich noch konsequenter dafür einsetzen kann, das Recht auf Nahrung für alle Menschen weltweit zu verwirklichen – und wo die Bundesregierung mehr internationale Verantwortung übernehmen sollte.

Politische Arbeitsfelder mit Einfluss auf internationale Ernährungssicherheit

Entwicklungszusammenarbeit und Ernährungssicherung

Auch wenn die Gelder kontinuierlich gesunken sind, verwaltet Deutschland mit mehreren Milliarden Euro jährlich immer noch eines der größten Budgets für internationale Hungerbekämpfung und Entwicklungszusammenarbeit. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) fördert damit unter anderem Initiativen zur Verbesserung der globalen Ernährungssicherung, darunter beispielsweise das „Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP)“, die Sonderinitiative „Transformation der Agrar- und Ernährungssysteme“ und die Forschung des International Food Policy Research Institute (IFPRI). Die Umsetzung der Programme erfolgt vor allem durch die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Was bedeutet Ernährungssicherheit?

Ernährungssicherheit (Nutrition Security) ist dann gegeben, wenn ein Mensch jederzeit Nahrungsmittel in ausreichender Menge und Qualität konsumieren kann (bezogen auf Vielseitigkeit, Nährstoffgehalt und Nahrungsmittelsicherheit), die ihren Bedarfen und Vorlieben für ein aktives und gesundes Leben entsprechen. Gemäß der Definition des Committees für World Food Security passiert das in einem Umfeld, das angemessene Hygiene, Gesundheit, Bildung und Fürsorge bietet.

Diese Gelder und Programme bieten Deutschland einen entscheidenden Hebel, um eine gerechte und nachhaltige Transformation der globalen Ernährungssysteme voranzutreiben. Sie könnten dazu beitragen, agrarökologische Ansätze zu fördern, das Recht auf Nahrung durchzusetzen und Kleinbäuerinnen als zentrale Akteurinnen zu stärken. Doch statt sich auf strukturelle Veränderungen zu konzentrieren, liegt der Fokus weiterhin zu oft auf kurzfristigen Produktivitätssteigerungen und der Integration in globale Märkte.

- Damit Deutschland seiner Verantwortung gerecht wird, müssen diese Mittel strategischer und konsequenter genutzt werden. Die Förderung von Kleinbäuer*innen und nachhaltigen Ansätzen darf nicht nur ein Lippenbekenntnis bleiben, sondern muss messbare Verbesserungen für die Betroffenen vor Ort erzielen. Eine stärkere Ausrichtung auf gerechte und klimaschonende Ernährungssysteme ist dringend erforderlich, um die globale Ernährungssicherheit langfristig zu sichern.

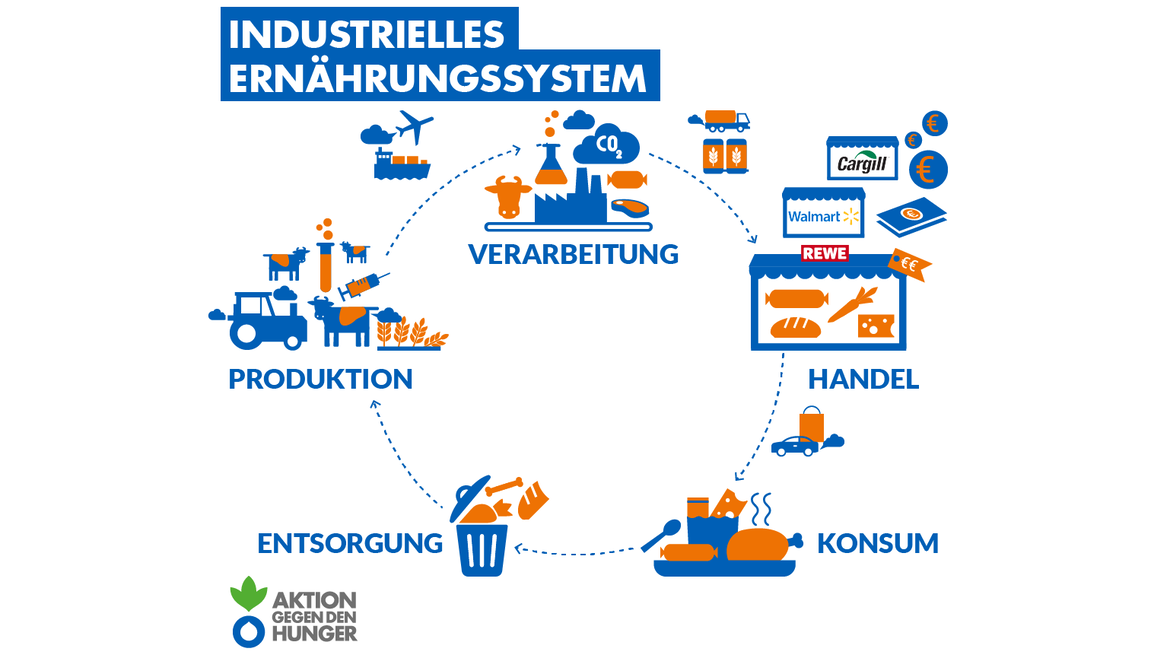

Was sind Ernährungssysteme?

Ein Ernährungssystem umfasst alle Prozesse und Akteure, die an der Produktion, Verarbeitung, Verteilung, Konsum und Entsorgung von Lebensmitteln beteiligt sind. Es schließt biophysische, wirtschaftliche und soziale Aspekte ein und beeinflusst sowohl die Ernährungssicherheit als auch Umwelt und Gesellschaft. Ernährungssysteme sind zentral für die Frage, wie nachhaltig, gerecht und resilient Nahrung bereitgestellt werden kann.

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU gestalten

Als eines der wirtschaftsstärksten Länder der EU hat Deutschland erheblichen Einfluss auf die gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU, die den landwirtschaftlichen Markt innerhalb der EU reguliert und gleichzeitig Auswirkungen auf den Weltmarkt hat.

Ein Beispiel dafür sind die Subventionen, die durch die GAP an europäische Bäuerinnen und Bauern gezahlt werden. Diese beeinflussen die Marktpreise für Rohstoffe und Güter, was häufig als Wettbewerbsnachteil für Produzent*innen in Ländern des globalen Südens gesehen wird. Die Subventionierung von Agrarexporten in den Globalen Süden kann zudem zu einer Schwächung lokaler Märkte und dem Aufbau einer nachhaltigen, lokalen Landwirtschaft führen. Studien der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) zeigen, dass solche Praktiken langfristig die Ernährungssicherheit im Globalen Süden gefährden können.

Alle vier Jahre werden in der EU neue Kriterien für die GAP verhandelt. Jedes EU-Mitgliedland erstellt vorab einen GAP-Strategieplan, der die nationalen Ziele und Maßnahmen festlegt. Deutschland ist in diesem Prozess aktiv und beeinflusst durch seine Prioritäten und Anforderungen die gesamte Ausrichtung der GAP in der EU. Je nachdem wie diese Regeln gestaltet sind, setzen sie finanzielle Anreize für Bäuer*innen in der gesamten Europäischen Union. Wenn wir uns zu einer nachhaltigeren, klimafreundlicheren und ökologischeren europäischen Landwirtschaft bewegen wollen, müssen auch in der nächsten GAP-Runde ab 2027 klare Regeln enthalten sein. Die aktuelle Ausgestaltung der GAP-Regeln zum Beispiel benachteiligt kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe: 80 Prozent der GAP-Mittel fließen an nur 20 Prozent der Betriebe! Auch müssen Maßnahmen zum Schutz des Klimas, der Umwelt und der Artenvielfalt viel stärker belohnt werden, damit es sich für Landwirt*innen auszahlt, wenn sie sich für umweltfreundliche Methoden entscheiden.

Außerdem hat Deutschland einen großen Einfluss auf die nationale Umsetzung und Anpassungen der GAP. Beispielsweise kann Deutschland die Zuweisung von Fördermitteln gestalten, vor allem im Hinblick auf Direktzahlungen an Landwirt*innen. Hier legt Deutschland spezifische Kriterien fest, die auch die Umsetzung von EU-Vorgaben beeinflussen. Ein weiterer Einflussfaktor ist Deutschlands eigener Fokus auf Umweltzielen. Werden in Deutschland Maßnahmen wie der ökologische Landbau und der Aufbau von Biodiversität gefördert, beeinflusst das auch die Ausrichtung der GAP.

Deutschland setzte sich in den letzten GAP-Verhandlungen durchaus für Nachhaltigkeit ein. In einigen Bereichen widerspricht jedoch die Praxis den formulierten ökologischen Zielen, wie beispielsweise bei der Aussetzung von Öko-Richtlinien in Deutschland im Jahr 2023, dem zweifelhaften Export hochgiftiger Pestizide in den Globalen Süden oder der nach wie vor starken Bindung von Agrarsubventionen an Fläche, statt Anbaumethoden.

- Deutschland könnte durch eine stärkere und konsequentere Fokussierung auf agrarökologische Ansätze, eine gerechtere Verteilung der Fördermittel und konsequentere Klimaschutzmaßnahmen einen viel wirksameren Beitrag zu sozial und ökologisch gerechten Ernährungssystemen und einer nachhaltigen EU-Politik leisten.

Klimapolitik und Landwirtschaft verbinden

Die globale Landwirtschaft trägt erheblich zu den Treibhausgasemissionen bei, weshalb Klimapolitik und Ernährungssicherheit eng miteinander verknüpft sind. Die Art und Weise, wie unsere Lebensmittel angebaut, verarbeitet, gehandelt und konsumiert werden, ist weltweit für etwa ein Drittel aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Gleichzeitig hat die Klimakrise massive Auswirkungen auf die Erzeugung von Lebensmitteln – von Ernteausfällen durch Dürren oder Überschwemmungen über die Zunahme von Schädlingen und Pflanzenkrankheiten bis hin zu einer veränderten Nährstoffzusammensetzung durch klimatische Veränderungen.

- Neben den nationalen Klimazielen beeinflusst Deutschland auch über seine internationale Klimapolitik die Fähigkeit von Menschen weltweit, sich auch in Zukunft mit ausreichend guter Nahrung versorgen zu können. Deutschland muss sich daher konsequent sowohl national als auch international für eine Klimapolitik einsetzen, die mit dem 1,5° Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens vereinbar ist. Dazu gehört auch, dass die historischen Verursacherstaaten die bereits am stärksten vom Klimawandel betroffenen Länder bei der Anpassung an den von ihnen verursachten Klimawandel unterstützen. Diese und weitere Forderungen lassen sich in unserem Forderungskatalog zum 29. Weltklimagipfel nachlesen.

Das Lieferkettengesetz retten

Seit Januar 2023 gilt in Deutschland das „Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten“ (LkSG). Dieses Lieferkettengesetz legt deutschen Unternehmen Pflichten auf, menschenrechtliche und umweltbezogene Standards entlang ihrer Lieferketten zu achten. Das heißt, dass beispielsweise Textilunternehmen sicherstellen müssen, dass Umwelt- und Sozialstandards entlang der Produktion und Verarbeitung eingehalten werden. Ziel ist es, menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu sichern und umweltschädliche Praktiken in den Herkunftsländern zu verhindern. Eine Studie des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik (DIE) zeigt, dass solche Vorgaben insbesondere in Ländern mit schwachen Governance-Strukturen als Hebel wirken kann, um Arbeits- und Umweltstandards zu stärken.

Dies hat zur Folge, dass internationale Wertschöpfungsketten transparent und fair gestaltet werden müssen, was wiederum die Produktionsbedingungen in Ländern des globalen Südens positiv beeinflussen kann. Allerdings gilt es nur für große Unternehmen und umfasst vor allem direkte Lieferanten. Das im Sommer 2024 erlassene EU-Lieferkettengesetz könnte diese Lücken füllen, da es auch kleinere Unternehmen und indirekte Lieferketten erfasst und eine zivilrechtliche Haftung vorsieht. Innerhalb der nächsten zwei Jahre müssen nun die europäischen Mitgliedsstaaten – also auch Deutschland – die europäische Richtlinie in nationales Recht übersetzen.

Allerdings ist hier das letzte Wort noch nicht gesprochen: Die neue Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD hat laut Koalitionsvertrag entschieden, das deutsche Lieferkettengesetz abzuschaffen und durch die Umsetzung der EU-Lieferkettenrichtlinie zu ersetzen. Dies lässt der neuen Regierung die Möglichkeit offen, das deutsche Gesetz bis zum Stichtag der EU-Richtline weiter zu verwässern. Außerdem lobbyieren einige Mitgliedstaaten – und darunter auch Deutschland – auf EU-Ebene für eine Aufweichung der EU-Lieferkettenrichtlinie.

Gemeinsam mit der Initiative Lieferkettengesetz fordern wir, dass Deutschland Menschenrechte vor vermeintliche Unternehmensinteressen stellt und das europäische Lieferkettengesetz rasch und lückenlos in deutsches Recht überführt – ohne Rechenschaftspflichten in Übergangszeiten auszusetzen.

Multilaterale Zusammenarbeit fördern

In Organisationen wie der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) oder dem Welternährungsprogramm (WFP) bemüht sich Deutschland aktiv mit darum, globale Standards zur Ernährungssicherheit und nachhaltigen Landwirtschaft zu setzen. Durch seine Beiträge an das WFP unterstützt Deutschland Projekte zur Bekämpfung von Hunger und Mangelernährung und fördert Programme, die den Zugang zu Nahrungsmitteln in Krisenregionen sichern. 2023 stellte Deutschland beispielsweise dem WFP über zwei Milliarden Euro bereit, womit es zu den größten Gebern weltweit zählt.

Zudem leistet Deutschland finanzielle Unterstützung für die FAO, um nachhaltige Agrarpraktiken zu fördern und Kleinbäuerinnen und -bauern weltweit zu stärken. Auch innerhalb seiner Mitgliedschaft in der G20 und der G7 bringt Deutschland die Themen Ernährungssicherheit, Klimawandel und nachhaltige Landwirtschaft auf der globalen Agenda voran.

Gleichzeitig ist Deutschland in seiner Politik oft inkohärent und bemisst auf der einen Seite Agrarökologie einen wichtigen Stellenwert für die zukunftsfähige Landwirtschaft bei, während es gleichzeitig Technologien fördert, die den Status Quo der industriellen Landwirtschaft zum Ziel haben.

- Wir fordern: Agrarökologie und menschenrechtsbasierte Politik müssen der Leitfaden des deutschen Engagements werden – in der Rhetorik ebenso wie im Handeln.

Durch eine Kombination aus Entwicklungszusammenarbeit, Handelspolitik, Klimaschutz und sozialer Verantwortung gestaltet Deutschland die internationalen Ernährungssysteme maßgeblich mit.

Um jedoch langfristig erfolgreich zu sein, muss Deutschland stärker auf die Förderung agrarökologischer Systeme setzen, wie sie von wissenschaftlichen Analysen als integrative Lösung für Klimaschutz, Biodiversität und Ernährungssicherheit empfohlen werden. Der Einsatz für faire Handelsbedingungen, der Abbau von Exportsubventionen und die Stärkung lokaler Produktionssysteme in Entwicklungsländern sind dabei essenziell.

Deutschland hat eine wichtige Rolle, die globale Ernährungssicherheit und den Klimaschutz maßgeblich voranzubringen – doch damit das Potenzial tatsächlich genutzt wird, braucht es mehr Druck aus der Gesellschaft. Die deutsche Politik kann entscheidende Standards für nachhaltige und resiliente Agrarsysteme setzen, die weltweit Wirkung zeigen. Damit dies jedoch nicht bei Ankündigungen bleibt, ist aktives Engagement gefragt. Die neue deutsche Bundesregierung hat eine historische Chance, die Weichen für eine gerechte Umgestaltung der globalen Ernährungssysteme und die Umsetzung des Rechts auf Nahrung zu stellen.